МНЕНИЕ

Научная этика в системе непрерывного профессионального образования

1 Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть министерства внутренних дел России по Оренбургской области»

2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В статье рассматривается определение этики в научных исследованиях, история ее становления в нашей стране. На основе данных литературы проведен анализ взаимосвязи этики и науки, дана характеристика ее философской и научной составляющих, рассматриваются вопросы внешней и внутренней этики. Единогласно авторы подчеркивают важность функции этики при выполнении научных исследований в связи с современной потребностью их внедрения в систему непрерывного образования специалистов экономики и социальной сферы.

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, научная этика, исторический аспект

Введение.

Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» отнес науки о жизни к важнейшим развивающимся научным направлениям. В перечень критических технологий Российской Федерации внесены вопросы, связанные с медициной и здравоохранением: технологии биоинженерии; нано-, био-, информационные, когнитивные технологии; клеточные технологии; геномные, протеомные и постгеномные технологии; биомедицинские технологии1.

Образование в течение всей жизни стало одним из основных ресурсов развития страны. Реализация профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования призвана обеспечить непрерывное совершенствование в течение всей жизни, постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации2. Активное развитие образования для взрослых, инициированное еще в СССР, в настоящий момент в Российской Федерации получает новый виток, нацеленный на интеграцию научных решений в систему «последипломного» образования, в частности врачей.

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» очень точно определяет, что « …научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, направленная на получение и применение новых знаний…», в том числе посредством фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований3.

Наука и инновации всегда определяют развитие социально-экономического статуса государства в целом. Совершенно оправданным является тот факт, что любая страна мира всегда поддерживает ученых и научную мысль.

В период с 2018 по 2024 год паспорт национального проекта «Наука» включает в себя три направления: «Развитие научной и научно-производственной кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» и «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок»4. Государство инвестирует большие средства в исследования, понимая, что развитие России, регионов возможно только вместе с наукой. На сегодняшний день втрое выросло количество вузов, ведущих научную деятельность, сформирован сильный кадровый потенциал. Омоложение науки путем привлечения молодых исследователей является важнейшей задачей. Благодаря Российскому научному фонду сформирована целостная система грантовой поддержки небольших исследований и финансирования масштабных мультидисциплинарных проектов, в том числе с участием зарубежных научных коллективов5.

Сегодня на всех уровнях образования, в том числе медицинского, активно транслируется положение о том, что результаты, полученные учеными, должны быть оперативно доступны специалистам, которые в своей работе могут их применять на практике. Так, «… на примере технологии персонализации фармакотерапии на основе биомаркеров процессов всасывания... представлена методология внедрения результатов научных исследований в образовательный процесс в рамках системы непрерывного медицинского образования врачей, в реальную клиническую практику» [1].

Результатом внедрения итогов научных разработок в различные отрасли экономики и социальной сферы государства ожидаемо должно стать повышение их эффективности. С учетом масштабности целей, которые стоят перед научным сообществом, нельзя отрицать, что в научных исследованиях имеются большая философская и этическая составляющие. Они предъявляют высокие требования к личности самих ученых. Аристотель определил это так: «Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед».

Все это требует от ученых профессионализма, достоверности результатов и, конечно, этики. Сегодня даже стали появляться публикации и исследования об этике искусственного интеллекта [2].

Целью исследования явился анализ данных литературы об исторических аспектах научной этики.

Материалы и методы исследования. Данное исследование представляет из себя обзор литературы по выбранной теме на русском языке. Анализ литературных источников производился за период с 1966 г. по 2022 г. Поиск публикаций осуществлялся с применением следующих ресурсов: Elibrary.ru (https://www.elibrary.ru/), КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru/), Google Scholar (https://scholar.google.com/). Поиск по электронным базам производился по наличию поисковых слов в заголовках/аннотациях статей, наличию полного текста публикации в свободном доступе. Использованные поисковые запросы включали: «научная этика», «философская этика», «внешняя научная этика», «внутренняя научная этика», «профессиональная ответственность». Критерием отбора статей было наличие проведенного оригинального исследования или анализа существующих литературных данных.

На современном этапе технологический прогресс ставит перед обществом серьезные вопросы о необходимости контроля за научной деятельностью. Роль контролера отводится этике. Она регулирует проведение научных исследований, развитие основных их направлений: военного, медицинского, технического, биологического и других. В то же время сама наука воздействует на этику, способствует ее развитию, но иногда и ослабляет ее контроль. Для того, чтобы данная система пребывала в равновесии и человечество не уничтожило само себя в результате научного прогресса, необходимо изучение и развитие этики науки: ее истории, содержания, основных направлений развития, тенденций, законов развития, проблем [3, 4].

Рассмотрим определения этики, сформулированные некоторыми исследователями. В большом энциклопедическом словаре под этикой понимается философская дисциплина, изучающая мораль, нравственность. Толковый словарь Ожегова С.И. дает следующее определение этике: «Философское учение о морали, её развитии, принципах, нормах и роли в обществе. Совокупность норм поведения (обычно применительно к какой-нибудь общественной группе). Парламентская, врачебная, этика учёного…» [5]. По мнению Надточий И.О., этика науки — это совокупность правил, лежащих в основе профессиональной деятельности исследователя [6]. Лазар М.Г. считает, что научная этика — это исследование с точки зрения социологии и философии взаимодействия морали и науки, это «форма нравственного самоконтроля в науке» [7]. Мирутенко Л. Г. говорит о том, что это система ценностей, которой в своей работе руководствуются исследователи [8]. При рассмотрении вопроса о научной этике часто слышатся слова: «мораль», «нравственность», «идеал». Эти понятия рассматривали со времен Аристотеля, Цицерона, Сократа. В переводе с латинского «мораль» — нрав, обычай.

«Мораль» и «моральный» стали аналогом греческих слов «этика» и «этический». «Нравственность» — слово, происходящее из русского языка. Иногда термины «мораль» и «нравственность» используют как одно и то же. Юдин Б.В. говорит о том, что мораль — это система норм и запретов, действующих в обществе, а нравственность — это действия человека согласно этим законам [9]. Идеал — это вершина системы ценностей.

Лазар М.Г. подразделяет мораль на составляющие: действие одного человека, поведение группы, отношения между людьми, мотивы, рассуждения, свойства человека. Это явление, состоящее из комплексного отношения человека к окружающему миру [10].

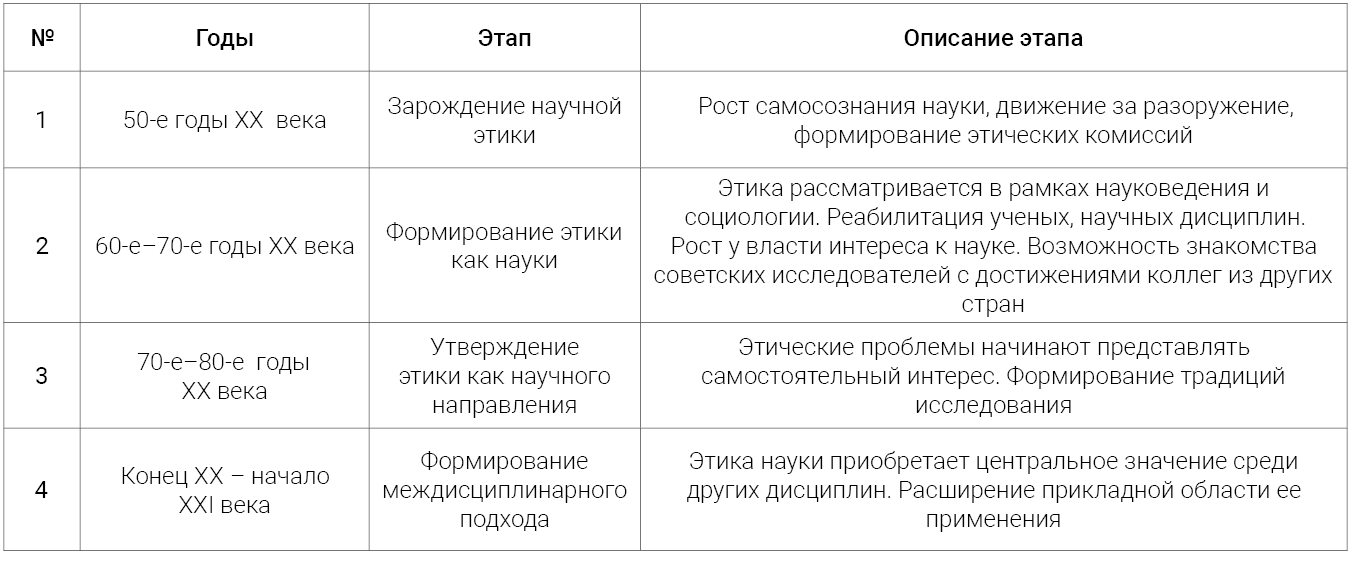

В результате анализа изученной литературы в процессе становления этики в нашей стране можно выделить следующие стадии развития (см. Таблицу 1).

Таблица 1.

Этапы становления этики науки в СССР и России

|

№ |

Годы |

Этап |

Описание этапа |

|

1 |

50-е годы XX века |

Зарождение научной этики |

Рост самосознания науки, движение за разоружение, формирование этических комиссий |

|

2 |

60-е – 70-е годы XX века |

Формирование этики как науки |

Этика рассматривается в рамках науковедения и социологии. Реабилитация ученых, научных дисциплин. Рост у власти интереса к науке. Возможность знакомства советских исследователей с достижениями коллег из других стран |

|

3 |

70-е – 80-е годы XX века |

Утверждение этики как научного направления |

Этические проблемы начинают представлять самостоятельный интерес. Формирование традиций исследования |

|

4 |

Конец XX -начало XXI века |

Формирование междисциплинарного подхода |

Этика науки приобретает центральное значение среди других дисциплин. Расширение прикладной области ее применения |

Рассмотрим подробнее развитие научной этики в СССР и России [10, 11, 12].

Итак, первый из выделенных этапов приходится на пятидесятые годы XX века. Это конец Великой отечественной войны, начало гонки вооружений, научно-технической революции в СССР, начало движения ученых за разоружение. В это время создаются этические комиссии (пристальное внимание привлекает к себе генетика и психология), что означает рост самосознания и самоконтроля в науке [10].

Второй этап − шестидесятые-семидесятые годы XX века. В это время начинается формирование этики как науки. Этика еще не выделяется как отдельная наука. Она рассматривается в рамках философии и социологии. Это время после смерти И.В. Сталина, когда начинается реабилитация ученых и научных дисциплин, зарождение у власти интереса к науке. Появляется возможность знакомства советских исследователей с достижениями коллег из других стран, однако сохраняется усиленный контроль власти за исследователями и их работами. Некоторые работы не публикуют. К значимым работам этого периода относится «Об этике ученого» А.Ф. Шишкина [13].

Третий этап − семидесятые — восьмидесятые годы XX века. Происходит утверждение этики как отдельного научного направления. Этические проблемы начинают представлять самостоятельный интерес, формируются традиции исследования. Началом периода можно считать проведение «круглого стола», посвященного проблемам этики, под руководством И.Т. Фролова в 1972 году. К этому периоду относятся следующие публикации, оказавшие влияние на развитие этической мысли в нашей стране: «Этика науки. Проблемы и дискуссии» И.Т. Фролова, Б.Г. Юдина [14], «Наука и нравственность» Н.В. Мотрошиловой, Б.Г. Юдина, И.Т. Фролова [15]. Обратимся к формирующимся на данном историческом этапе традициям в этической науке:

1. Восприятие научной этики на философском уровне.

Главное направление исследований — вопросы генетики, биоэтики, генной инженерии. Это время исследований ДНК, создания генетически модифицированных организмов. Многие исследователи осознают опасность проводимых экспериментов и начинают дискутировать о правилах и запретах, необходимых в науке, о введении этической экспертизы для каждого научного исследования.

2. Изучение этики с точки зрения гражданской и социальной ответственности исследователей.

Эта традиция освещается в работах М.П. Медянцевой [16], а также в монографии «Социализм и наука» группы авторов [17].

3. Акцент на профессиональную этику ученых.

Рассматривается соотношение и взаимодействие научно-технического прогресса и морали. В это время выходят труды Г.И. Полушина, В.П. Коблякова, Ю.Н. Тундыкова [12].

4. Социолого-научное и философско-этическое отношение к моральным вопросам науки.

Этим направлением занимались М.Г. Лазар, Е.З. Мирская, И.И. Лейман. Этические вопросы науки рассматриваются как единое целое. М.Г. Лазар предлагает определение «этика науки», раскрывая его содержание в работе «Этос науки - вектор изменений в конце ХХ - начале ХХI столетия» [18].

Четвертый этап, выделяемый исследователями, приходится на конец XX — начало XXI века. Формирование междисциплинарного подхода. Этика науки приобретает центральное значение среди других дисциплин, происходит расширение прикладной области ее применения. На данном этапе к задачам научной этики относится регулирование морального содержания новых ситуаций в науке, определение выбора исследователей с точки зрения этики и других наук.

Как соотносятся друг с другом этика и наука? Исследователи в своих публикациях рассматривают следующие вопросы: этика – это наука или нет; можно ли говорить об этической нейтральности науки; что такое профессиональная этика [19]? Исследователи расходятся во мнениях. Например, И. О. Надточий в своих статьях указывает, что этика самобытна и индивидуальна, так же, как философия этика не является наукой [6]. М.Г. Лазар вводит понятие этики науки и выделяет ее в отдельную дисциплину [18]. П.А. Сорокин говорит о различиях логической и этической необходимости, о чуждости этической оценки для науки [7]. Если говорить о профессиональной этике, то надо подчеркнуть, что деятельность каждого исследователя регулируется законом, административными правилами, общественной моралью и профессиональной этикой, то есть с конкретизацией правил для ученого с учетом особенности профессии (генетические исследования, медицинские, биологические, военные, технические).

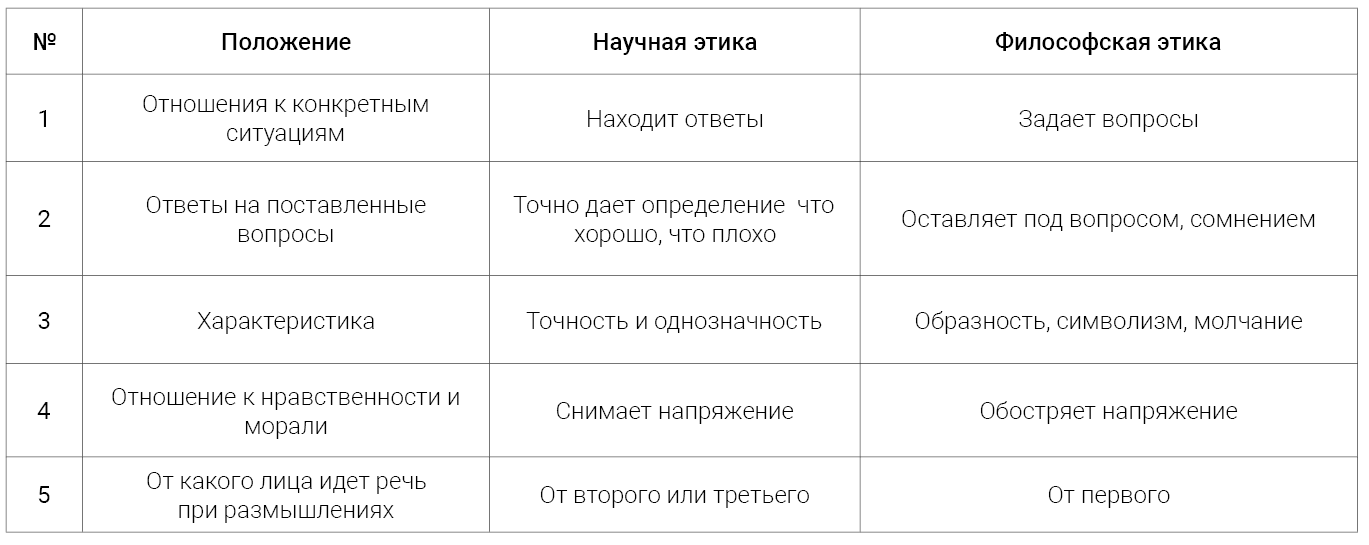

Некоторые авторы в своих исследованиях выделяют следующие термины: «научная этика» и «философская этика». Выделенные исследователями характерные черты научной и философской этики [6, 9] представлены в Таблице 2. Некоторые вопросы хорошо раскрывает научная этика, другие — философская этика, поэтому есть необходимость гармоничного взаимоотношения этих двух направлений.

Таблица 2.

Характеристика научной и философской этики

|

№ |

Положение |

Научная этика |

Философская этика |

|

1 |

Отношения к конкретным ситуациям |

Находит ответы |

Задает вопросы |

|

2 |

Ответы на поставленные вопросы |

Точно дает определение что хорошо, что плохо |

Оставляет под вопросом, сомнением |

|

3 |

Характеристика |

Точность и однозначность |

Образность, символизм, молчание |

|

4 |

Отношение к нравственности и морали |

Снимает напряжение |

Обостряет напряжение |

|

5 |

От какого лица идет речь при размышлениях |

От второго или третьего |

От первого |

Целым рядом авторов этика науки подразделяется на внешнюю и внутреннюю.

Внутренняя этика занимается вопросами взаимоотношений внутри научной среды: между исследователями, между ученым и объектом изучения. М.Г. Лазар выделяет категорию ситуаций, относящихся к интранаучным проблемам [18]: этика научного исследования (мотивация ученого, выбор направления деятельности, выбор темы исследования, методов, средств); этика научных трудов (вопросы соавторства, цитирования, проблема плагиата); этика научных споров (подразделяются на очные и заочные); этика отношений внутри коллективов исследователей (между руководителями и подчиненными, молодежью и опытными исследователями, между коллегами); этика профессиональной ответственности. Рассмотрим подробнее некоторые категории.

Этика научного исследования. Перед каждым приходящим в науку возникает вопрос цели – зачем? Исследователю необходимо сочетать научную деятельность и деятельность, связанную с получением денежных средств на самообеспечение, что нередко может приводить к внутриличностным и межличностным конфликтам и трудностям в научной работе, которая, в свою очередь, требует от ученого полной самоотдачи.

Этика научных трудов требует стойкости, скрупулезности, умения проводить тщательную проверку полученных результатов. Публикации должны содержать новое в своей дисциплине. Здесь возникают такие понятия, как плагиат и антиплагиат. Плагиат – это когда чужой текст выдают за свой.

Антиплагиат – это система проверки текстов на заимствования. Вопросы цитирования имеют ряд важных моментов, на которые необходимо обратить внимание особенно начинающим исследователям. Ошибки, часто совершаемые авторами: перечисление большого количества авторов, упоминание трудов, не учитывая реальный вклад их авторов в науку; использование чужих списков литературы, договоренность между двумя авторами по поводу взаимных ссылок [20]. Важное значение имеют вопросы соавторства.

Этика научных споров — это принятые правила ведения научных дискуссий, дебатов, основанные на взаимном уважении. Ведение научных споров — не только поиск истины, но и проверка нравственности для ученого. Внутри научных коллективов, как и любых трудовых коллективов, взаимоотношения основываются на ответственности за дело и на уважении к коллегам. Под этим подразумевается качественное выполнение поставленных перед каждым задач, соблюдение границ, учитывание интересов каждого. Научные коллективы — это творческие группы, поэтому здесь важна мотивация каждого, соблюдение принципов доброжелательности, корректности, тактичности. Стиль общения здесь деловой, сдержанный. Есть определенные особенности взаимоотношений, кроме общих правил поведения между людьми, в том числе и с учетом того, между кем происходит контакт: руководителями и подчиненными, молодежью и опытными исследователями, между коллегами.

Основная проблема при рассмотрении профессиональной ответственности ученого заключается в том, как будут использованы его творения – во благо или во зло, станет ли новое знание угрозой для человека [21].

Внешняя этика науки рассматривает вопросы взаимоотношений исследователя и общества, науки и общества, изучает последствия внедрения результатов науки, гражданскую ответственность ученых, которая подразделяется на индивидуальную и групповую. Когда мы говорим об ответственности, необходимо упомянуть, что контролирующие функции в науке принадлежат профессиональным ассоциациям ученых [17]. Все общества ученых имеют свой устав, этический кодекс и входят в состав структуры международного масштаба – Всемирной организации научных работников в подчинении ЮНЕСКО.

Существуют виды ответственности: за выбор темы, за степень объективности, за внедрение результатов науки в общество, за последствия научно-технического прогресса, за экологию, за подготовку научной молодежи.

Заключение.

С одной стороны, научная этика продолжает развиваться, и в ее основе лежат общечеловеческие ценности: уважение, ответственность, тактичность, вежливость, поиск и отстаивание истины, социальная ответственность исследователя.

С другой стороны, с развитием научно-технического прогресса актуальным становится процесс, когда период от научного открытия (результата, технологии) до внедрения должен включать минимальный временной отрезок. Одним из важнейших механизмов внедрения может стать непрерывное профессиональное развитие специалистов экономической и социальной сфер государства.

Таким образом, образование на протяжении всей жизни должно постоянно дополняться инновациями и научными данными.

1.↑ Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/55171684/ (Дата обращения: 12.12.2022 г.).

2.↑ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/70291362/ (12.12.2022 г.).

3.↑ Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/c0a49fc869aeeb5b28ca88d3d37b7d8f7474375f/ (дата обращения: 12.12.2022 г.).

4.↑ Паспорт национального проекта «Наука» протокол от 3 сентября 2018 г. URL: https://storage.strategy24.ru/files/project/201901/df7c32faba5f04c462a72fa076818e41.pdf. (Дата обращения 12.12.2022 г.).

5.↑ Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/70493330/ (Дата обращения: 12.12.2022 г.).

- Сычев, Д.А. Проблемы интеграции медицинской науки, образования и практического здравоохранения: фокус на персонализированную медицину / Д.А. Сычев, Л.К. Мошетова // Фармакогенетика и фармакогеномика. – 2020. – № 1. – С. 3-10. – DOI 10.37489/2588-0527-2020-1-3-10.

- Искусственный интеллект для науки и наука для искусственного интеллекта / К.В. Анохин, К.С. Новоселов, С.К. Смирнов [и др.] // Вопросы философии. – 2022. – № 3. – С. 93-105. – DOI 10.21146/0042-8744-2022-3-93-105.

- Брынцев, В.А. Влияние науки на этику / В.А. Брынцев // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. – 2011. – № 2. – С. 97-99.

- Разин, А.В. Этика и наука / А.В. Разин // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. – 2019. – № 2(30). – С. 94-101. – DOI 10.22405/2304-4772-2019-1-2-94-101.

- Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. В: Скворцова Л.И. (ред.). 28-е изд., перераб. – Москва : Мир и образование, 2015. — 1375 с.

- Надточий, И.О. Научная этика в свете философии: опыт воронежской школы этики / И.О. Надточий // Регионология. – 2010. – № 3(72). – С. 243-252.

- Лазар, М.Г. Этика науки как новое направление в социологии науки / М.Г. Лазар // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2001. – Т. 4, № 3. – С. 147-158.

- Мирутенко, Л.Г. Трансформация предмета этики науки на современном этапе развития науки / Л.Г. Мирутенко // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2013. – № 2(14). – С. 49-54.

- Витман, М.Ю. Этика в науке / М.Ю. Витман, Б.К. Неворотов // Символ науки: международный научный журнал. – 2016. – № 5-3(17). – С. 93-96.

- Лазар, М.Г. Этика науки конца ХХ - начала ХХI вв. и ее проблемы / М.Г. Лазар // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. – 2012. – № 25. – С. 177-190.

- Гуляк И.И., Болдырев И.А. Становление этики науки и ее будущее / И.И. Гуляк, И.А. Болдырев // Лучшая студенческая статья 2018 : сборник статей XIII Международного научно-практического конкурса: В 2 ч., Пенза, 25 февраля 2018 года. Часть 1. — Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018. — С. 134-137.

- Лазар, М.Г. К истории развития этики науки в СССР - России / М.Г. Лазар // Социология науки и технологий. – 2010. – Т. 1, № 1. – С. 32-39.

- Шишкин, А.Ф. Об этике ученого / А.Ф. Шишкин // Вопросы философии. — 1966. — №3. — С. 14-25.

- Фролов, И.Т. Этика науки: Проблемы и дискуссии / И.Т. Фролов, Б. Г. Юдин. — М : Политиздат, 1986. — 399 c.

- Наука и нравственность: Сборник статей. ред. А.П. Поляков. — М : Политиздат, 1971. — 439 c.

- Медянцева, М.П. Ответственность ученого как социально-этическая проблема / М.П. Медянцева. — Казань : Изд-во Казанского университета, 1973. — 174 c.

- Социализм и наука / Д.М. Гвишиани, С.Р. Микулинский, И.Т. Фролов [и др.]. — М : Наука, 1981. — 422 c.

- Лазар, М.Г. Этос науки - вектор изменений в конце ХХ - начале ХХI столетия / М.Г. Лазар // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. – 2020. – № 6(36). – С. 148-157. – DOI 10.24411/2414-9241-2020-10010.

- Рыкова, Л.Х. Наука и этика как системы ценностей / Л.Х. Рыкова // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 8-5. – С. 11-13.

- Фетисова Т.А., Цвык В.А., Савина О.В. Этика науки и этика научных публикаций / Т.А. Фетисова, В.А. Цвык, О.В. Савина // Культурология. Москва. — 2018. — №2(85). — С. 82-86.

- Рошак, Б.В. Этика науки и профессиональная ответственность ученого / Б.В. Рошак // Культура. Наука. Интеграция. – 2015. – № 3(31). – С. 47-51.